誰能穿越周期?

這已經是房地產行業老生常談的一個問題。

時至今日,房地產行業依舊在寒風里艱難行走,雖然中央到地方使出了吃奶得勁兒去托舉,但不得不承認,收效甚微。

開發商們守著土地紅線,盯著融資窗口,祈盼政策再松一松。

但一個更尖銳的問題擺在眼前:即便融資能續命、地價有所下調,房企們就能好起來嗎?企業靠什么真正養活自己?

這不是一個新問題,卻在今天顯得格外迫切。

舊邏輯的坍塌

過去20多年,中國房企的生意邏輯極其簡單:買地、開發、賣掉,循環往復。

誰的資金成本低、誰的周轉速度快,誰就能吃到最大蛋糕。

但當市場從“增量邏輯”轉向“存量邏輯”,這套打法徹底失效。地價不再持續上漲。銷售回款越來越難。消費者對“房子”要求不再只是“有沒有”,而是“好不好、能不能提供持續的服務”。很多開發商嘴上喊“轉型”,手里卻沒底氣:商業地產空置率高企,物業費收不上來,文旅項目淪為“重資產黑洞”。所謂多元化,成了更大的包袱。于是行業里逐漸形成三條路:一是大型央企、國企憑借金融和資源優勢,往資管、養老、保障房等方向探索。二是強調雙增長線,一些房企往輕資產運營方向轉型,物業、商業板塊逐漸成為業績穩定器。三是喊口號類企業,這類企業往往受限于組織、資金、資源,轉型流于形式。一句話,大家都知道要變,但怎么變、能不能變,才是真正的考驗。

樣本和困局

要看未來的出路,不妨先看看一些海外的優秀案例。在上世紀90年代的日本,泡沫破裂后,日本房企也遭遇了和今天中國極其相似的困境:去杠桿、融資收緊、市場需求斷崖式下滑。受此影響,無數企業轟然倒下。但也有幸存者。比如三井不動產,憑借租賃業務保持了穩定現金流,在1997年亞洲金融危機時,雖然其銷售業務年虧損額也達到781億日元,但當年租賃利潤也高達586億日元,覆蓋了大部分經營虧損,最終得以存活。如今幾十年過去,三井依然穩坐日本地產龍頭。這條路子,今天的中國房企其實也看得清清楚楚。問題是——誰能真跑通?在我國城鎮化從快速增長期轉向穩定發展期的背景下,城市發展也從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段。房地產發展也要適應這個變化。其實這么多年以來,房地產行業從未停止過對“第二曲線”的探索。國內房企轉型動作也不少:有的高舉“商管”大旗,計劃幾年內開數百個購物中心。有的盯上產業園、康養小鎮,寄望成為下一個增長極。還有的向數字化轉型,比如推出線上售樓處,等等。但結果多數都事倍功半。原因很簡單:開發商的基因,是“賣房”。要轉向“運營”,考驗的不只是資金,還包括組織力、團隊能力、長期主義。這也是為什么,在行業里,真正能在經營性業務上跑出成績的,寥寥無幾。

一些“少數派”

但并非沒有例外。從房企剛發布的中報業績來看,少數幾家企業的經營性收入已經不再是點綴,而成為真正的支柱。比如炸天團剛剛分析過的華潤置地,上半年經常性收入206.3億元,經常性業務核心凈利潤59.9億元,對公司整體凈利潤的貢獻度已經達到60%以上。這類典型企業還有龍湖集團,上半年營業收入約588億元,光是運營及服務業務組成的經營性收入就有約133億元,創歷史新高,對公司總營收貢獻度達22.6%,貢獻約40億元核心凈利潤。這些企業之所以能成為“少數派”,核心原因在于他們的業務結構具有優勢和領先性。比如華潤置地“3+1”業務結構,龍湖集團以基本盤+增長盤+創新盤推動業績穩步增長。以龍湖集團為例,其基本盤是是基于五個航道業務貢獻的正向經營性現金流,與不斷優化的債務結構。上半年,龍湖集團保持正向盈利,實現股東應占溢利32.2億元,實現含資本性支出的經營性現金流超20億元凈流入,這在超六成房企出現虧損的情況下非常難得。公司有息負債也較2024年底進一步壓降65.3億元,凈負債率僅為51.2%,現金短債覆蓋倍數為1.74倍,經營安全有保障。在此基本盤下,龍湖集團經營性業務下的四個航道——商業投資、資產管理、物業管理、智慧營造,分別在細分領域都保持領先,延續穩定增長態勢,共同構筑其增長盤。這些企業已經可以不依賴新增銷售,而是靠“養資產、管資產”獲得的現金流,來抵御周期波動。

錨定一個新未來

現在行業內不少頭部企業也開始意識到這種模式的優越性,試圖打造新增長極。比如持續蟬聯銷售排行榜榜首的保利發展,2025年開始著手打造商業、物業兩條新的增長線。招商蛇口也將資產運營業務作為公司轉型的主場戰之一,上半年其資產運營業務營收34.53億元,同比小幅增長0.64%,占比6.71%。但轉型不易,強大的運營能力也并非一朝一夕之功。在新玩家入局之際,華潤置地和龍湖集團這些老玩家們也開始錨定新的未來方向。比如華潤置地發力大資管模式,旨在通過多元業務協同和資本運作,徹底實現從傳統開發商向城市投資開發運營商轉變。截至今年上半年,華潤置地資管規模已經達到4835億元,在業內保持絕對領先。龍湖集團則是著眼未來,以“一個龍湖直達用戶”的生態價值及AI智能化賦能打造的“智創空間、智享服務”新戰略構建起其未來的創新盤。在AI快速發展的浪潮下,龍湖集團已經率先布局,在內部多了很多行業級AI應用試水,據說未來該業務成熟后會通過龍湖龍智造的千丁數科對外輸出。資本市場往往最敏感。匯豐銀行提到,在當前競爭日益激烈的形勢下,龍湖集團對數個商場進行改造、提升商場吸引力的動作是必要的,這最終將有助于公司應對長期商場租金下滑的趨勢。申萬宏源證券也看好其長期發展,維持龍湖集團“買入”評級。而資本的選擇,某種程度上就是行業的選擇。

結語

其實能不能穿越周期,說到底就是一個問題:企業能不能養活自己?未來的房企,必須要找到屬于自己的“現金流發動機”。在這個過程中,少數企業已經交出了第一份答卷:經營性收入可觀、財務指標穩健、創新能力持續。它們不一定跑得最快,但顯然已經走在了另一條路上。但對更多房企而言,最大的風險不是賣不掉房子,而是遲遲沒找到“新故事”。房地產行業從來不是一個輕松的生意。希望過去靠周期紅利的房企,如今都能靠真功夫,活下去。

9月5日,中國木材與木制品流通協會和山東省港... 【詳細】

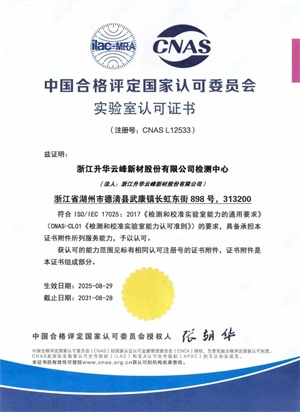

云峰莫干山家居研究院檢測中心再傳喜訊:中心... 【詳細】

今年,莫干山家居第四季全民環保日“818抱一抱... 【詳細】

當“環保”不再只是冷冰冰的指標認證與材料數... 【詳細】

當家居消費從“功能需求”轉向“情緒價值”,... 【詳細】